19/04/2008

Damien GELDREICH avec les sans-papiers d’Algérie

« Déjà presque un an que je reçois chaque jour de la semaine ces hommes et ces femmes qui ont quitté leur pays pour atteindre cette fameuse Europe ou tout du moins une terre où tout brille de mille lumières, où il paraît qu'il règne la paix, la justice et la prospérité, apanage d'une minorité d'habitants de cette planète qui ont eu un peu plus de chance que les autres de naître dans cet endroit. Et pourtant il m'a fallu tout ce temps pour sentir en moi la légitimité de réagir sur le sujet de la migration que nous, européens, jugeons clandestine et donc illégitime.

« Déjà presque un an que je reçois chaque jour de la semaine ces hommes et ces femmes qui ont quitté leur pays pour atteindre cette fameuse Europe ou tout du moins une terre où tout brille de mille lumières, où il paraît qu'il règne la paix, la justice et la prospérité, apanage d'une minorité d'habitants de cette planète qui ont eu un peu plus de chance que les autres de naître dans cet endroit. Et pourtant il m'a fallu tout ce temps pour sentir en moi la légitimité de réagir sur le sujet de la migration que nous, européens, jugeons clandestine et donc illégitime.

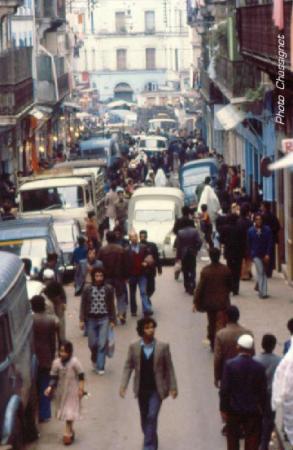

… je vais me limiter à la description de ma visite dans les rochers de Tamanrasset au sud de L'Algérie, de la description du quotidien de ceux qui se mettent en route pour rejoindre l'Europe. Si, pour les Européens, Tamanrasset signifie les grands espaces montagneux et désertiques, les plus beaux couchers de soleil, pour la plupart des Africains subsahariens en route vers l'Europe, Tamanrasset est un point de passage obligatoire durant la traversée du désert du Sahara ; les rochers de Tamanrasset, il s'agit de l'expression que l'on utilise pour désigner les collines rocailleuses où se réfugient ces voyageurs pourchassés par la Police. On m'avait déjà alarmé sur la misère de ces gens. Je voulais voir ce qu'il en était.

Vers 16h j'accompagne donc Sœur Martine, Française vivant là-bas et deux Pères, Anselm et Guy, respectivement tanzanien et burkinabé, à la rencontre des migrants de Tamanrasset. Nous n'avons pas encore complètement quitté la ville que nous apercevons déjà ces fameux rochers parmi lesquels se dessinent quelques silhouettes humaines. Mais Martine nous invite à continuer. Nous suivons l'oued, qui fait malheureusement office de décharge. Nous marchons ainsi plusieurs kilomètres parmi les tas de gravats et de détritus en tout genre, mais le chemin que nous empruntons serpente très nettement jusqu'à l'horizon parmi ce fourbi. Jusqu'à ce qu'apparaisse, s'avançant dans notre direction une première silhouette ; il nous faut quelques minutes pour arriver à sa hauteur. Nous essayons de rentrer en contact, ce qui se fait finalement assez facilement. Il s'agit d'un Nigérian. Après la présentation de chacun d'entre nous, nous entamons la discussion. Déjà 10 mois qu'il habite dans les rochers, parce qu'il n'a pas d'argent pour continuer ou rentrer chez lui. Sa veste en sky est déchirée au niveau d'une manche, ses chaussures de sports sont trouées et son jean est passé de mode depuis bien longtemps. Il se rend en ville pour acheter quelque chose à manger, à la tombée de la nuit, il se fait moins remarquer en ville. Quel est son projet ? "J'attends que ma famille m'envoie de l'argent"… Déjà 10 mois qu'il attend. Nous lui demandons notre route. Il nous invite à continuer le long de l'Oued, "là-bas nous sommes très nombreux, il y a le camp des Libériens, le camp des Nigérians et celui des Ghanéens." Nous lui souhaitons bonne chance et chacun continue sa route.

Nous croisons ainsi de nombreux jeunes, les uns à Tamanrasset depuis peu de temps, certains depuis plus d'un an. Des Ghanéens nous racontent qu'ils se sont fait rouler par les passeurs qui devaient les conduire en Libye où ils sont autorisés à travailler : ils les ont abandonnés à Tamanrasset (qui n'est pas sur le chemin de la Libye d'ailleurs). Au détour d'un méandre de l'oued nous arrivons enfin près de ce qui semble être un premier campement. Nous sortons de l'oued, notre arrivée a déjà été annoncée, la communauté s'est regroupée pour nous recevoir. "Bonjour", ils nous répondent, les regards sont méfiants, nous nous présentons comme des membres de l'Eglise. Celui qui tient le rôle de chef nous questionne un peu tandis que les autres attroupés derrière lui nous déshabillent du regard. Ils parlent français, mais ne nous révèlent pas leur nationalité. Des échanges entre eux se font en dialecte, Guy le Père Burkinabé qui nous accompagne ne s'y trompe pas: il s'agit de Sénégalais.

La confiance s'installe très vite finalement et chacun est heureux de pouvoir raconter son histoire. Le chef nous raconte qu'il est ici depuis 3 mois, il a des amis en France qui l'ont persuadé de faire le voyage. Nous leur demandons s'ils ont des problèmes avec la Police: "Quelques fois il y a des descentes, ils viennent avec des chiens, ils ramassent tout le monde et nous emmènent jusqu'à Tinzaouaten à la frontière malienne (ces déportations se font dans des conditions très difficiles, debout dans des camions sur plusieurs centaines de kilomètres sur les pistes chaotiques et la chaleur du désert. Il y a déjà eu des accidents graves, des morts, enterrés à la va-vite au bord de la route ; c'est la hantise de tous les migrants, car ce village à la frontière est en plein désert et il n'y a presque rien. Ces gens sont lâchés là sans aucune ressource, toute nationalité confondue, il y a même eu des Pakistanais récemment) – "Certains d'entre vous on déjà été déportés ?" Plusieurs me répondent que oui, l'un déjà à deux reprises: "Là-bas c'est la mort". – Et, ici, comment vous faites pour trouver à manger ? "Quand tu vas en ville il faut faire très attention" Celui qui fait office d'Imam nous raconte que le matin même son ami a été attrapé et que lui-même a pu fuir de justesse. "Quand on va en ville, dans les boutiques, il y en a un qui reste dehors pour surveiller la rue". "Mais comment vous trouver de l'argent ? "_ "C'est très difficile, parfois on travaille, mais il faut faire très attention, on est payé 250 dinars par jour (environ 2€20, une misère même en Algérie), mais une fois sur deux le patron nous dit à la fin de la journée de dégager car il n'a pas d'argent. Qu'est-ce que tu veux qu'on fasse, on est clandestin ! Alors des fois on est obligé de vendre notre passeport. On mange un petit pain par jour, c'est tout" Martine s'inquiète des possibilités de trouver de l'eau "on a creusé au pied d'un rocher où l'eau suinte". Ils nous mènent jusqu'à cet écoulement "On a dû changer d'endroit car le premier est souillé" – "Et vous n'êtes pas malades ?" – "Les nouveaux sont malades et couchés pendant deux ou trois jours après ça va à peu près." Nous croisons ici des Nigérians qui viennent puiser un peu d'eau. Leur camp est un peu plus loin. L'un d'eux semble très malade, mais ne le reconnaîtra que bien plus tard lors d'une discussion seul à seul avec le Père Anselm.

Le ciel commence à s'assombrir, à l'horizon des nuages cachent le soleil couchant. J'ai quelques légers frissons, même si mon pull est assez épais. Je me rends alors compte que la plupart sont en T-shirt, ils n'ont même pas de veste. Je me rends compte que certains sont tremblants de froid. La plupart portent des habits crasseux et déchirés. Ils portent presque tous ces fameuses sandales en plastiques fabriqués en Asie, très bon marché mais dont la résistance est lamentable: chez certains il manque un morceau, chez d'autres elles sont rafistolées avec du scotch… Une misère comme je n'en avais jamais vu auparavant."Vous n'avez pas pensé à rentrer chez vous avec toute cette souffrance ?" – "Si, mais avec quel argent ? De toute façon on est plus loin de chez nous que de l'Europe." Lorsque nous leur annonçons qu'il reste plus de 2000 km à parcourir, ils sont surpris, mais ils ne changent pas d'avis: "Moi, j'ai une femme et trois enfants au pays, pour faire le voyage j'ai dû vendre la vache que j'avais, alors si je rentre, on sera plus pauvre qu'avant, plutôt mourir ici !" "La saison des pluies a encore été mauvaise cette année, je ne peux pas rentrer."

Cette dernière phrase m'a beaucoup marqué. Je crois qu'elle montre tout l'étendue de cette folie : des hommes de la terre, des petits paysans, dans le sens noble du terme, qui certainement ne sont jamais allés au-delà de la petite ville la plus proche de leur village, qui certainement ont entendu des échos d'anciens membres de leur communauté ayant réussi, il y a quelques années à atteindre l'Europe, qui ont dû voir quelques images de l'Europe à la télé, se sont lancés sur la route avec les économies de leur famille parfois de leur village sans trop savoir ce qui les attendait. Ils ont parcouru des kilomètres à travers le désert, connaissant très mal l'itinéraire à suivre, assis à plus de 20 à l'arrière d'un pick-up (il faut l'avoir vu pour le croire), pris en otage par les passeurs qui font constamment monter les prix sous menace de les abandonner dans le désert. En repartant nous croiserons deux Libériens qui nous racontent être presque devenus fous lorsqu'un des leurs s'est laissé mourir durant la traversée, trop fatigué. Tout ça pour en arriver là. Certains parleront de camps ou de bidonvilles, voire de grottes, je crois que ces termes sont bien optimistes, car je n'y ai vu ni tente ni taule ondulée ni autres matériaux que l'on a coutume d'employer pour s'abriter. Parfois quelques morceaux de plastique, au mieux une bâche déchirée et quatre bâtons. Lorsque nous sommes repartis, il faisait nuit et le froid nous faisait accélérer le pas pour rentrer. Nous avons croisé des gens jusqu'à l'entrée de la ville. Les derniers nous saluèrent avec cette phrase "Merci pour votre considération pour nous".

Damien GELDREICH

Voir la situation début 2008 sur le site du CCFD :

08:02 Publié dans 6-CONFRONTATION d'idées | Lien permanent | Commentaires (0) | ![]() Facebook

Facebook

13/04/2008

Les droits et les devoirs de chacun selon Marc BROUSSAUDIER

Insultes, menaces, vols, bagarres : pas un jour ne passe sans qu’un principal de collège ne doive faire la paix dans les couloirs ou la cour de son établissement. Marc Broussaudier a dirigé de 1989 à 2005 un collège de Saint-Nazaire. Pour déminer les conflits, il a sa méthode: tout noter sur un carnet.

Insultes, menaces, vols, bagarres : pas un jour ne passe sans qu’un principal de collège ne doive faire la paix dans les couloirs ou la cour de son établissement. Marc Broussaudier a dirigé de 1989 à 2005 un collège de Saint-Nazaire. Pour déminer les conflits, il a sa méthode: tout noter sur un carnet.…

Des enfants de Doisneau balisent le chemin jusqu’à son bureau. Dans un cendrier, deux mégots montent la garde. Quand Marc Broussaudier n’est pas là, sa porte reste ouverte. Le principal du collège Pierre-Norange, à Saint-Nazaire, est un Limousin de 57 ans, de lignée «prolo», ex-coopérant en Algérie et Maroc. Un ancien professeur d’histoire-géo qui, lorsqu’il devient chef d’établissement en 1982, est «gaucho écolo, un peu antitout». Sur la route des vacances, il est tombé amoureux de la région. II demande sa mutation, mais en collège difficile: «Je n’avais pas envie de m’ennuyer.» Défenseur d’une école participative à la Savary, militant qui ne compte pas son temps, il place «l’enfant au coeur du système éducatif».

L’homme arpente le couloir à grands pas, rassure la jeune femme blonde qui trotte à ses côtés: « Pour le projet avec les 4e, c’est d’accord. » Un élève veut des photocopies: il s’en occupe, puisqu’il est là. À peine s’est-il assis qu’un autre pointe le nez, « ils me foutent la honte, lance le gosse à propos de deux comparses, ils disent que c’est mon vélo.» Pas compréhensible, a priori. Mais le principal essaie de disséquer l’affaire puis, devant le peu de temps qu’il peut lui consacrer, fixe un rendez-vous à l’élève.

«Depuis ce matin, j’ai déjà eu trois problèmes de ce type à régler. » Certains jours, c’est six, voire une vingtaine si on ajoute ceux rapportés par l’adjointe et par la conseillère d’éducation. Ces incidents -insultes, menaces, parfois des bagarres et quelques vols - forment le gros du bataillon des violences recensées dans ce collège de 570 élèves, classé en Zone d’éducation prioritaire (Zep).Exemple type: «Des élèves jouent. Un coup de poing. La victime vient se plaindre.» C’est là qu’il ne faut pas rater le coche. Appeler les deux protagonistes et, selon la méthode Broussaudier, «démonter» soigneusement l’événement, chercher la vérité derrière «les exagérations». Qui a dit quoi? Est-ce une insulte, une moquerie, a-t-on le droit de proférer ça, est-ce que ça relève de la justice? Faire la part des choses. II montre le travail réalisé par des 6èmes sur le règlement intérieur: les droits et, dans la colonne d’en face, les devoirs de chacun, connus de tous, intégrés par tous. «C’est quand il y a incompréhension que cela dégénère.»

L’ancien élève se rappelle qu’autrefois, on réglait nos problèmes nous-mêmes, entre enfants». II sourit:«Aujourd’hui, il faudrait un chêne et, comme Saint-Louis, en permanence écouter et trancher. » C’est ce qu’il fait Marc Broussaudier. Ses élèves n’attendent que ça, que l’on tranche. Qu’on les aide à maîtriser des règles que leurs parents ne leur donnent pas toujours. Qu’on leur enseigne ce que la famille affaiblie, les voisins absents, les villages dissous et les curés disparus ne transmettent plus: une méthode pour vivre en société.

…

II pense aussi que les profs, «surchargés, isolés et inquiets», ces profs qu’il retrouve parfois en larmes dans son bureau, ne sont pas préparés à tout cela. Et que l’école est la première des violences imposées aux enfants : «Elle les sanctionne, les soumet, les oriente souvent plus selon leur comportement que leurs compétences. Les contraint à supporter des remarques publiques désobligeantes à leur égard. Par exemple, «À quoi servent les allocations familiales?» lancé à un enfant venu sans matériel scolaire à la rentrée.»

Violence «scolaire»? II réfute cette spécificité: « Nous sommes dans une société violente, partout, dans les stades, dans les quartiers.» Et l’école n’en est que le reflet.

Claire THEVENOUX, Ouest France du 7 février 2002

23:05 Publié dans 6-CONFRONTATION d'idées | Lien permanent | Commentaires (0) | ![]() Facebook

Facebook

30/03/2008

L’Abbé Michel Dubroca face à la détresse humaine

L'abbé Michel Dubroca raconte sa trajectoire auprès des personnes marginalisées et, particulièrement, toxicomanes, jusqu'à la mise en œuvre de la substitution (à la méthadone) dans la structure qu'il dirigeait.

Questions à Michel Dubroca :

Pouvez-vous retracer votre trajectoire par rapport à l'accompagnement de personnes marginalisées, et particulièrement, toxicomanes, à partir de votre démarche spirituelle ?

Je reçois les questions de Combat comme un appel à témoigner de mon engagement depuis trente ans auprès des jeunes en détresse et plus particulièrement les toxicomanes, non pas pour redire ce que j'entends depuis 1970 sur cette question mais comment cela m'a amené à changer mon regard sur l'exclusion. Dans le cursus classique d'un cheminement vers le sacerdoce, dès l'âge de 12 ans, j'ai eu mon premier choc avec la détresse humaine, morale et psychologique au cours de deux années passées en coopération, en Algérie, de 65 à 68. Les enfants de la rue, orphelins de père et de mère, m'ont donné de vivre une grande compassion et un grand désir d'aider autant que je pouvais dans cet océan de misère.

Beaucoup de rencontres ont chamboulé ma vie. J'ai ouvert les yeux sur tout ce qui m'apparaissait injuste. Je savais que lorsque j'ai été ordonné prêtre en 1970, mon ministère serait marqué par tout ce que j'avais découvert en Algérie et tout ce que j'ai découvert, à mon retour en France, après mai 68.

J'étais à l'évidence plus préoccupé par ceux qui étaient en dehors de l'Eglise que par ceux de l'intérieur. Très vite ma vie de jeune prêtre, à Mont-de-Marsan, a été bousculée par des jeunes qui vivaient mal, qui étaient perdus. Je voulais m'engager auprès d'eux. Je voulais prendre des risques parce que la vie du Christ m'y invite - encore aujourd'hui.

Petit à petit naquit en moi le désir d'un vivre avec qui me paraissait pouvoir donner une dimension nouvelle aux liens créés. Avec un ami, nous avons jeté, en 1972, les bases d'un lieu de vie communautaire - "la communauté" était très en vogue après 68 - Nous avons commencé à accueillir des "jeunes en difficulté". Nous l'avons appelé La source. Progressivement, nous avons été confrontés à l'accueil des seuls toxicomanes parce que la plupart des "marginalisés" dés les années 73-75 étaient, de fait, touchés par ce problème plutôt nouveau ces années là. Ces centaines de jeunes, garçons et filles, aspirés dans le "non-sens" cherchant à puiser avec plus ou moins de convictions et de sincérité, de nouvelles ressources pour "rebondir" ont donné sens à plus de 25 années de ma vie de prêtre et fécondé ma vie spirituelle.

Comment caractérisez-vous votre expérience auprès de "ces marginaux ?"

Au départ il y avait une certaine utopie au niveau des principes qui régissaient notre vie communautaire. Nous avions tous des convictions communes qui étaient le soubassement de notre engagement, notre "charte de qualité" :

- Première conviction : notre foi en Dieu, notre foi en l'homme.

- Deuxième conviction : chaque homme, par lui-même, peut se libérer de ces "chaînes" dès lors qu'il prend conscience qu'il est "lié".

- Troisième conviction : notre vie avec ces jeunes - 24h/24 - s'inscrit dans une lutte pour tenter de redonner confiance, pour vivre en solidarité avec eux.

- 4ème conviction : le terme "irrécupérable" nous est étranger. Notre projet tente de réduire la distance entre l'être dit "marginal" et celui dit "social".

Une telle expérience s'inscrit dans une lutte pour que la marginalité et l'inadaptation, ne soient pas traitées dans des institutions spécialisées qui fonctionnent comme des ghettos. Nous voulons donner à ceux qui le peuvent encore, de retrouver leur place au milieu de ceux avec lesquels ils sont appelés à vivre ou qu'ils doivent côtoyer.

Cela exige amour, respect de l'autre et de sa différence, tolérance.

Jeunesse en rupture : "Dupes ou prophètes ?" titrait un numéro de la revue Autrement. J'ai souvent repris cette interrogation à mon compte pour comprendre que cette jeunesse dans son témoignage en creux - par une lente auto-destruction - voulait nous dire son aspiration à un monde plus vrai, plus juste et plus humain.

…

Michel Dubroca

Questions écrites posées par Gilles Alfonsi et Pascal Damoinet

Témoignage en intégralité dans : Toxicomanies n°26 – 2001

Michel Dubroca est prêtre du diocèse de Dax. Après son ordination en 1970, il a créé un centre de vie, La source, pour l'accueil de jeunes en détresse. Pour répondre à des besoins, La Source s'est spécialisé dès 1973 dans l'accueil de toxicomanes. Celle-ci emploie aujourd'hui 14 salariés.

Il a quitté ses fonctions en 1998 au moment où la structure a été conduite à créer un centre de substitution à la méthadone.

07:57 Publié dans 6-CONFRONTATION d'idées | Lien permanent | Commentaires (6) | ![]() Facebook

Facebook

24/03/2008

Jean-Claude Barreau, auteur de "Toute l'Histoire du Monde"

Qui sommes-nous ? C'est la question que se posait en 1957, en plein drame algérien, Jean-Claude Barreau, alors sous-lieutenant de l'armée française dans les Aurès. La bataille d'Alger avait commencé, et sur son carnet de bord, le jeune homme à la conscience troublée, écrivait: «Aujourd'hui, je commence un livre d'histoire».

Le réflexe était celui d'un ancien élève de l'Ecole Coloniale, «c'était l'ENA avec l'esprit d'aventure en plus», formé avant Dien Bien Phu, à une époque où la France ne se payait pas de mots. Le jeune Barreau, en digne soldat de l'Empire, eut donc l'idée généreuse, pour comprendre son pays d'écrire une histoire du monde.

Ce serment des Aurès, il s'y est tenu plus de quarante ans. Le livre qui parait aujourd'hui, co-signé avec Guillaume Bigot, en est la longue sédimentation.

"Toute l'Histoire du Monde" est marqué des tourments de cette Algérie de la décolonisation, laboratoire français du «choc des civilisations», et cas d'école pour les guerres contemporaines, depuis le conflit israélo-palestinien jusqu'à l'occupation américaine en Irak. L'Algérie d'hier, mais aussi celle de la guerre civile des années 90. La prise d'otage d'un Airbus d'Air France par le GIA en 1994, programmé pour s'écraser sur la Tour Eiffel, n'a-t-elle pas été une répétition générale du 11 septembre et de sa terreur à grand spectacle offerte au monde dans le ciel new-yorkais par Al Qaïda ? Le martyre des moines de Thibhirine, n'a-t-il pas été le premier sacrifice de sang d'une guerre de religion globalisée, dans laquelle les grandes puissances sont prises au piège?

Face à l'Amérique en guerre contre le terrorisme islamique, Jean-Claude Barreau, qui fut Directeur de la Coopération à Alger sous Mitterrand, et conseiller de Charles Pasqua au ministère de l'Intérieur, entre 1993 et 1995, se souvient d'abord de la France, de son empire, et de ses valeurs oubliées. Cette perspective est courageuse, tant la mémoire coloniale française a été plutôt formée par la lecture des Damnés de la Terre de Frantz Fanon (réédité en 2002 aux éditions de La Découverte), qu'à celle du Rôle Social de l'Officier du Général Lyautey (réédité chez Bartillat en 2004).

Il y faut du courage aussi, parce que le livre renoue dans la forme, avec une tradition d'histoire chronologique, tombée en disgrâce depuis Mai 68. La réforme des programmes de 1969, contre-signée par un Général de Gaulle qui avait perdu la main, a été, pour Barreau, un coup fatal à la mémoire collective française. «L'idée qu'il existe un «bien commun», héritage constant de l'Europe, était devenue ringarde», écrit-il.

Aussi, dans "Toute l'Histoire du Monde", Mai 68 fait-il date comme l'invasion des barbares en 410 : «Il y a une leçon à tirer de l'implosion de l'empire romain : quand une civilisation perd ses raisons d'exister, de combattre, d'avoir des enfants, de les éduquer, de leur transmettre, à eux ou aux immigrants, ses convictions et sa culture, elle peut s'écrouler comme un arbre mort, qui a encore belle apparence mais qu’une simple pichenette suffit à abattre.»

(extrait d’un article du Figaro Littéraire)

10:42 Publié dans 6-CONFRONTATION d'idées | Lien permanent | Commentaires (0) | ![]() Facebook

Facebook

04/03/2008

Enquête auprès d'anciens coopérants (DCC-1997)

"Ce temps de coopération a été un temps fondateur pour moi. Il y a un avant et un après mon passage en Afrique. Extraite de mon milieu d'origine, j'ai été provoquée à faire appel en moi à des ressources jusque là ignorées. Dans la rencontre-choc avec une autre culture, un autre milieu, une autre façon d'être au monde, mon séjour là-bas m'a ouvert des horizons insoupçonnés, a changé mon regard sur l'Autre, me permet de relativiser les situations et d'aller à l'essentiel. J'ai sûrement plus reçu que je n'ai pu donner : 20 ans après j'en cueille encore les fruits".

Ce témoignage de Pierrette est une parfaite synthèse de ce qu'ont vécu et vivent encore aujourd'hui des dizaines de milliers de coopérants ou volontaires partis au cours de ces trente dernières années. Partir en coopération n'est pas seulement une expérience extraordinaire de deux ou trois ans, c'est aussi une étape décisive dans l'histoire d'une vie.

Afin de démontrer cela au-delà du témoignage individuel, le réseau des volontaires de retour, créé en 1992 à l'initiative de la DCC (Délégation Catholique pour la Coopération) et de quelques anciens volontaires et comptant maintenant mille membres, a lancé une enquête. Celle ci se présentait sous forme d'un questionnaire, composé de onze chapitres, diffusé à 450.000 exemplaires par voie de presse (celle des partenaires : du CCFD, de la DCC, La Croix, La Vie, Croissance Le monde en développement) et par le milieu associatif (le CLONG). L'enquête a démarré en février 97 pour une durée de 4 mois. Elle couvre la France entière. Plus de 4000 réponses ont été traitées par informatique. A l'heure ou les réflexions sur l'intérêt d'une telle expérience vont bon train du fait en particulier de la restructuration liée à la suppression du service national, l'enquête apporte un éclairage nous semble-t-il intéressant.

La quasi totalité des réponses provient d'anciens volontaires partis dans le cadre d'ONG et d'ancien coopérant du service national. Les coopérants en entreprise constituent moins de 2% des réponses alors qu'ils représentent près de 90% des expatriés français. Ceci semble démontrer qu'ils ne se considèrent pas comme coopérants dans le sens : "rencontre avec une autre culture et aide au développement".

- 97% des anciens coopérants jugent cette période importante dans leur propre vie, même pour ceux rentrés depuis plus de trente ans.

- 42% de ceux partis dans le cadre associatif considèrent que cette expérience a eu une influence "capitale" sur leur vie actuelle (contre 30% de ceux partis avec l'Etat). Les différences qualitatives entre une coopération par une ONG ou par l'Etat ressortent d'ailleurs à travers de nombreux indicateurs de l'enquête.

- Les deux principales motivations au départ sont : rencontrer des gens d'une autre culture (70% l'évoquent), et aider au développement du Tiers Monde (66%).

- Plus de 80% d'entre eux estiment que leur présence a été bénéfique pour le projet pour lequel ils ont travaillé.

Une expérience qui a des retombées sur toutes les sphères de la vie des anciens coopérants.

- 53% d'entre eux estiment que cette coopération a une influence sur leur vie professionnelle, 47% sur leur rôle de citoyen, 37% sur l'éducation des enfants et 22% sur leurs choix financiers.

- La moitié d'entre eux sont actifs dans le milieu des associations de solidarité.

- 91% précisent que cette expérience les a rendus plus ouverts à d'autres cultures, même si 1,9% disent être revenus moins tolérants pour d'autre religion.

- 60% d'entre eux poursuivent une relation épistolaire avec des personnes de leur ancien pays d'accueil, et 39% les accueille ici en France.

Cette enquête fait actuellement l'objet d'une exploitation plus approfondie. Elle démontre à l'évidence de la richesse de ce qui a été vécu et reçu par tous ces coopérants. Tous affirment à quel point ils ont plus reçu que donné. Leur regard sur les pays dans lesquels ils sont allés ne témoignent pas d'une rencontre avec des miséreux ou des incapables mais avec des hommes et des femmes qui ont, comme chacun d'entre nous, vocation à vivre debout ! Cette expérience permet de prendre conscience que la question du développement n'est pas une problématique qui ne touche que les pays du Sud mais aussi nos pays. Les exclusions économiques et sociales se retrouvent partout. Vouloir aider d'autres à transformer leur quotidien nécessite une conversion personnelle. Une expérience de coopération peut en être le ferment.

.........................

D'après : Enquête auprès d'anciens coopérants. Principaux résultats. Opération "Appel à Témoins" menée par le "Réseau des volontaires de retour".

DELEGATION CATHOLIQUE POUR LA COOPERATION.

France, 1997/08, 12 p.

Fiche : Partir en coopération, découvrir l'autre pour se redécouvrir soi-même

établie par DEROLEZ, Manuel. BULTEAU Marc

"Pour une terre d'avenir"

10:45 Publié dans 6-CONFRONTATION d'idées | Lien permanent | Commentaires (3) | ![]() Facebook

Facebook