31/01/2012

André LAUDE, Pied-rouge en Algérie (7)

On singeait Paris…

Si à Alger Républicain le vent soufflait en faveur d’un réalisme socialiste algérien dont les poèmes de Bachir Hadj Ali et de Boualem Khalfa, mettaient et mettent en évidence le pernicieux (point ne suffit « d’arabiser » Aragon et Eluard pour créer la culture algérienne socialiste) Mostefa Lacheraf, homme de culture universelle, conscience lucide et menant une vivante analyse critique des rapports entre culture et société, tentait de dégager des fondations saines. L’exemple des poètes et artistes cubains, la foi en un art qui fut à la fois témoignage et facteur d’émancipation mentale et d’émancipation sociale enflammaient la jeunesse intellectuelle qui, plus qu’à un Mohamed Dib ou un Mouloud Feraoun se référait à un Kateb Yacine, dont le génie libre, empêchait et empêche encore certains pinceurs de lyre officiels de dormir en paix sur leurs pauvres lauriers.

À Alger, c’était la course aux places. La vanité et les ambitions de certains éclataient au grand jour. Dans le petit monde des poètes et des peintres on singeait Paris, on rêvait de cocktails littéraires et de vernissages – on était charmant, bavard, confus, ennuyeux – Jean Sénac, ancien disciple de René Char, tentait d’organiser tout ce petit monde, futile et grave, sérieux et aliéné. « Pied-Noir dont les ancêtres étaient venus en Algérie il y a bien longtemps, poète dont le grand talent indéniable avait donné plusieurs recueils d’importance, enthousiaste et naïf comme seuls les poètes savent l’être, se voulant et se sentant profondément algérien, comme Camus, mais comme celui-ci séparé, Jean Sénac allait se fourvoyer dans des poètes « engagés ». Nous sommes nombreux encore à nous souvenir d’une certaine femme « belle comme un comité de gestion ». Révolution surréalo-surréaliste au Maghreb !

(Jean Sénac)

Dans ce milieu intellectuel un autre poète jouissait d’une certaine gloire : c’était et c’est encore car il n’est pas mort que je sache, Mohamed Aoun. Etait-il illuminé, était-il malin et rusé comme un fellah, toujours est-il qu’il paradait sur les boulevards d’Alger en uniforme de l’A.N.P. Les poches bourrées de poèmes où l’on retrouvait les souvenirs de lecture qu’un jeune homme sans doute autodidacte avait fait, pêle-mêle, lors de ses quelques séjours à Paris et à travers les livres rapportés. Mohamed Aoun chantait avec un lyrisme tonitruant et généreux les cataclysmes de la révolution. Rêvait-il d’être un nouveau Maïakovski maghrébin ? Il publiait dans El Djeïch, journal de l’armée nationale populaire. Il était la voix profonde du peuple, un peu prophète, un peu sorcier, un peu redresseur de torts, un peu comédien. On m’avait raconté que dans les désordres des lendemains de l’indépendance il s’était retrouvé aux postes de commande d’une des chaînes d’émissions de radio, dans le Sud. Il y fit des ravages. Chaque jour durant de longues heures, les fellahs pouvaient communier avec André Breton, Benjamin Perret, Tristan Tzara et… Mohamed Aoun. Quelque obscure conspiration mit bientôt fin à ces exploits. La révolution surréalo-surréaliste, comme la guerre de Troie n’aurait pas lieu.

Chez les peintres les choses paraissaient nettement plus sérieuses. Déjà une génération qu’il conviendra d’appeler la « génération de 54 » se mettait à l’ouvrage tandis que quelques aînés, entraînés par les perspectives exaltantes d’une révolution « des fellahs et des ouvriers » partaient à la quête d’une expression renouvelée. Ils trouvaient réconfort et espoir dans les déclarations publiques d’Ahmed Ben Bella qui faisaient écho aux « Paroles aux Intellectuels » de Fidel Castro, tenues à La Havane. Figuration, abstraction, rien n’était proscrit. L’art devait marcher parallèlement à la révolution sociale faite « par et pour le peuple » selon le slogan célèbre.

De son côté, le théâtre national algérien, dont l’acte de naissance avait été une curieuse adaptation de « En attendant Godot » cherchant sa voie entre Brecht et Lorca, fasciné par la réussite du T.N.P. mais freiné par des problèmes d’expression linguistique, le manque de répertoire en langue arabe répondant aux nécessités et aux données sociales psychologiques nouvelles. Kateb Yacine un des rares auteurs de théâtre algérien moderne, (bien qu’il écrive en français) avec le Cadavre encerclé et le Ravin de la femme sauvage, Kateb Yacine qui, après une longue errance à travers l’Europe, devait traverser en météore l’Algérie, s’y heurter à une maffia de petits intellectuels bureaucratiques, bien en place, avides de gloire, de prébendes, avant de repartir vers d’autres errances, ne reste qu’un cas solitaire et le théâtre algérien moderne est encore à naître. Son apparition et son existence dépendront non seulement de la présence d’auteurs mais aussi de la volonté réelle ou non des dirigeants d’arracher les masses algériennes à leurs ténèbres mentales, de combler ce fossé creusé par la colonisation, de leur capacité d’accepter ou non une culture libre, réellement révolutionnaire, de leur refus de répandre des sous-produits tout juste bons à la consommation du peuple, tels qu’en a fabriqués le stalinisme culturel, sous la houlette du camarade Jdanov.

André Laude

(Journal Combat 10 juin 1965)

09:13 | Lien permanent | Commentaires (0) | ![]() Facebook

Facebook

25/01/2012

André LAUDE, Pied-rouge en Algérie (6)

L’étrange Soliman

Il n’était pas rare que vienne s’asseoir, au milieu d’un groupe, Annette Roger, la doctoresse de Marseille, l’ancienne militante des réseaux de soutien.

Comme chacun sait, là où ça barde, là où le coq de la révolution chante, il y a des trotskystes. Les trotskystes étaient donc à Alger, en la personne d’une poignée de militants actifs, dévoués et sincères. Un homme se détachait du groupe, Michel Raptis, plus célèbre sous le nom de Pablo, animateur de la Quatrième internationale et rédacteur de la revue du même nom dans laquelle il publia plusieurs textes consacrés à cette révolution dont il prenait la température, qu’il flairait avant de décider du soutien et de la publicité à lui apporter.

Je me souviens d’une de nos premières rencontres ans cet immense palais du gouvernement, non encore installé entièrement pour ses nouvelles fonctions. Dans un petit bureau orné d’un portrait d’Ahmed Ben Bella, Michel Raptis, grec d’origine et révolutionnaire de profession, me confiait d’une voix lente qui modelait les sons, ses espoirs, ses craintes. Il était rattaché au « Bureau national d’animation du secteur socialiste » (BNASS) où oeuvraient des Européens, frères ennemis (communistes orthodoxes et trotskystes) aux cotés de militants algériens d’avant-garde. Avec Révolution africaine, le BNASS fut un laboratoire de la révolution algérienne qui, s’il avait des amis, ne manquait pas non plus d’ennemis disposant de moyens et d’appuis. Au Berry encore on croisait Lotfallah Soliman, étrange personnage. Il était lié d’amitié avec Ben Bella qui l’avait ramené dans ses fourgons. Bourgeois d’origine, éditeur d’ouvrages marxistes au Caire, activité qui lui avait valu les foudres nassériennes, précédé d’une certaine légende, Soliman était un homme au regard inquiet caché derrière de grosses lunettes d’écailles. Symbole de « l’intellectuel de gauche », il me rappelait vaguement Arthur Miller (même calvitie, mêmes lunettes, même visage clos sur une pensée sans cesse en mouvement). Plus ou moins conseiller privé de Ben Bella, il devait publier quelques articles virulents où il pourfendait « El Ghoul », masque sous lequel se cachait à la première page du quotidien « Alger Républicain », organe non officiel d’un parti communiste alors dissous, l’auteur de La Question, Henry Alleg, petit bonhomme au crâne surmonté d’une petite houppette, pétulant de vie et d’humour, que j’étais sûr de rencontrer sur le coup de minuit au comptoir du bar, face à l’imprimerie, où les journalistes algériens pouvaient boire de la bière « sous le manteau ».

Les duels oratoires d’El Ghoul et de l’anthropophage (Soliman signait ainsi ses billets brûlants où l’écriture incendiaire ne cachait pas toujours la confusion de l’esprit) eurent leur heure de gloire au sein de l’intelligentsia à Alger. Bientôt Lotfallah Soliman allait prendre la direction des « Libraires du Tiers-Monde » dans les vitrines desquelles se côtoyaient Fanon et Marx, Rosa Luxembourg et Lénine, Daniel Guérin et René Dumont, les voix de l’Afrique et de Cuba, les portraits de Mao Tsé Toung et d’Ernesto « che » Guevara. C’était du moins, à ce niveau, le règne de la liberté de discussion et de critique la plus totale. Le Berry retentissait de discussions. A haute voix on légiférait et condamnait, tandis qu’un jeune homme, les yeux myopes derrière de fines lunettes, qui ne faisait pas son âge (il était grave, austère, et riait peu, songeait aux destinées de la culture algérienne. Mourad Bourboune, dont Julliard avait publié le premier livre « Le Mont des Genêts », poète et écrivain de talent, rongeait son frein dans son bureau froid de chef de cabinet du ministre de l’Economie, Bachir Bouzama, occupation qu’il abandonna bientôt pour les postes de Commissaire national à la culture, puis de président de la Commission culturelle du F.L.N., enfin de directeur d’El Moudjahid, l’organe central du Parti. Mourad Bourboune allait s’illustrer dans une mémorable discussion, au fil des numéros de Révolution africaine avec Mostefa Lacheraf, esprit scientifique, méthodique, homme chaleureux, discussion du plus haut intérêt puisqu’elle concernait le contenu et la forme d’une culture populaire révolutionnaire en Algérie, ses rapports avec le passé, l’héritage musulman et l’influence occidentale.

(Journal Combat 8 juin 1965)

08:59 | Lien permanent | Commentaires (1) | ![]() Facebook

Facebook

19/01/2012

André LAUDE, Pied-rouge en Algérie (5)

Quand la révolution triomphait à la terrasse du Berry

En ces premiers mois de l’année 1963, en dépit des ombres inscrites au tableau, en dépit des faiblesses idéologiques du pouvoir révolutionnaire, conglomérat de diverses tendances contradictoires à propos desquelles mon ami Gérard Chaliand a écrit des pages pertinentes dans son ouvrage « l’Algérie est-elle socialiste » ? (éd. Maspéro), tout paraissait possible en Algérie. La révolution flottait dans l’air, les étudiants aux terrasses du « cercle Taïeb » et de la « Cafeteria » discutaient chaleureusement marxisme, culture révolutionnaire, Islam et nécessité des milices ouvrières.

Il y avait un autre haut-lieu de la révolution : le « Berry », situé en bas des escaliers de l’ex-Forum rebaptisé « Esplanade de l’Afrique », à peu de distance du port que le regard découvrait en contrebas, il était un peu une annexe de Révolution Africaine. Entre deux articles, on y venait se désaltérer, bière pour les européens et jus de fruits pour les frères algériens. Des projets prenaient forme dans le tumulte des allées et venues, le fracas des voix et la fumée des cigarettes. C’était le lieu de rendez-vous préféré de la petite colonie, turbulente et échauffée des « Français de gauche » qui avaient déserté Saint-Germain-des-Prés et les quais de la Seine, préférant aux charmes de Paris, capitale du royaume gaulliste, les charmes de la révolution, charmes auxquels venaient s’ajouter les plaisirs de la baignade quotidienne et du dépaysement. Au Berry, on était sûr de retrouver ce cher Georges Arnaud, le « français le plus anti-français » comme l’a baptisé « Minute ». L’auteur du « Salaire de la peur » avait trouvé place dans les services de l’information. Derrière son verre il tempêtait et pestait contre tel ou tel. Arnaud brûlait d’impatience, ses yeux profondément incrustés, cloués au fond d’orbites étroites, scintillaient, pétillaient d’intelligence, de malice. Il était bien l’homme de ses bouquins, charriant le sexe et le sang, l’or et l’excrément, tripes au soleil. Arnaud dressait sa révolution, la vivait intensément, en cherchait les traces sur les visages, le long d’un mur. Baroudeur, il se sentait à l’aise partout. Il appelait, si je puis m’exprimer ainsi, le feu de Dieu et le tonnerre de Brest. J’espère qu’il écrira tout cela un de ces jours, entre deux franches bordées, avec les copains.

Sa femme charmante et rieuse qui répondait, si ma mémoire est bonne, au doux surnom de « Quat’ Pattes » apparaissait parfois lorsque ses devoirs de mère, d’épouse et de combattante de la révolution lui laissaient quelque liberté.

Amar BENTOUMI et Jacques VERGÈS

Au Berry, on rencontrait aussi le doux Hervé Bourges, celui de Témoignage chrétien, pour qui le chemin de l’Algérie avait été un peu le chemin de Damas, un chemin de lumière. Bourges adorait la révolution algérienne, Ben Bella, les fellahs et les ouvriers, en bloc. À la terrasse du Berry venait parfois s’asseoir Jacques Vergès qu’avec malice nous appelions Mansour. En effet, sans doute pour s’intégrer plus à sa nouvelle patrie, Jacques Vergès avait arabisé son patronyme. Tout comme Maurice Maschino, l’auteur de Refus et de l’Engagement qu’on appelait plus que Tarik tandis que sa délicieuse épouse avait opté pour Fadéla.

(Combat du 10 juin 1965)

07:04 | Lien permanent | Commentaires (0) | ![]() Facebook

Facebook

09/01/2012

André LAUDE, Pied-rouge en Algérie (4)

Les femmes et la révolution

Quoi qu’il en soit, s’il y a un « Islam de gauche » au sommet, l’Islam, tel que le conçoivent et l’assument les masses algériennes, est bel et bien un Islam réactionnaire, abâtardi, pétrifié, légué par les dirigeants religieux qui, soumis à la colonisation, devenus ses esclaves et ses valets, le castrèrent de toute sa vigueur dynamique. Grâce à cet Islam, entre autres conséquences néfastes et multiples, se perpétue en Algérie la domination de l’homme sur la femme, domination que ne peut imaginer une femme française.

La femme algérienne, qui, par des moyens divers, a largement contribué au triomphe de la lutte pour l’indépendance du pays, soit en servant d’agent de liaisons, soit en cachant des moudjahidines, soit en aidant à la réalisation d’attentats, soit, même en rejoignant les maquis où elle combattait, soignait, préparait la nourriture, soit en descendant dans la rue lors des mémorables journées de décembre où elle prit parfois la tête des cortèges et montra un courage inouï, un attachement absolu aux idéaux du combat entrepris, cette femme ne participe plus à grand chose aujourd’hui.

Maintenant que se sont tues les clameurs, les portes de la maison se sont refermées sur elle, elle a repris sa place séculaire auprès du foyer, elle est redevenue cette figure muette qui ne s’échauffe qu’au passage des cortèges officiels, où elle apporte aux visiteurs un peu de folklore en poussant ces « you-you » qui parvinrent aux Français à travers les ondes de la radio. La révolution l’avait en quelque sorte dévoilée, révélée à elle-même. L’éclatement des structures sociales traditionnelles, les nécessités de la lutte, cette certaine égalité qui naît de la fraternité des luttes l’avaient livrée à elle-même, dégagée du carcan, lui avait permis de humer une liberté dont, pour les besoins de la cause la plupart du temps, les dirigeants démagogiques lui promettaient les fruits futurs.

Les hommes des villes et des maquis, violentés à l’intérieur, ne pouvaient opposer une résistance aussi forte que leurs instincts et leurs conceptions leur imposaient. La femme algérienne trouvait dans cette résistance affaiblie des encouragements. Mais le retour des choses à l’ordre, cet ordre auquel il n’est jamais cessé de faire référence, d’en appeler, fut aussi le reflux des femmes. Inorganisées, incultes politiquement, illettrées, elles ne pouvaient faire face à la situation. La révolution est affaires d’hommes, les grossesses et la cuisine sont des occupations de femmes. Situation tragique dans un pays où l’élément féminin constitue plus de la moitié de la population, élément qui ne participe que faiblement à l’activité économique du pays et qui est pour tout dire, exclu de l’activité politique.

Certes, il existe bien une « Union nationale des femmes algériennes » mais cet organisme est animé par des femmes « évoluées » des villes dont la bonne volonté n’est pas à nier, mais dont la difficulté à créer un dialogue avec leurs soeurs défavorisées des bidonvilles, des quartiers surpeuplés, et avec leurs soeurs de la campagne, n’est pas à nier non plus. L’appareil existe mais il est sclérosé, paralysé, et manque de troupes. « L’Union nationale des femmes algériennes » est une excroissance du régime, du F.L.N. En conséquence il souffre des mêmes contradictions dont souffrent le régime et le parti. Il est condamné à agir dans le sens déterminé par le « sommet », selon les intérêts de l’Etat et de la nation et non selon les intérêts spécifiques des femmes. De plus, et comme cela fut presque toujours le cas, les hommes considèrent que les problèmes de la femme doivent être réglés par les femmes elles-mêmes, dans un cadre dessiné par les hommes, alors que pour l’Algérie plus particulièrement, ainsi qu’en témoigne encore l’ouvrage publié chez F. Maspéro, l’émancipation de la femme ne peut se faire qu’au prix de l’émancipation de l’homme, ces deux émancipations devant se nourrir, l’une l’autre pour surmonter les obstacles hérités du passé, de la mentalité féodale, qui fait de l’homme un oppresseur et de la femme une complice inconsciente de son seigneur et maître, lequel trouve dans cette acceptation de la soumission, et dans le fait que ses parents et ses grands-parents agissaient ainsi, la justification de mâle.

Seul un homme algérien désaliéné, capable de comprendre que mentalités sont aussi des produits sociaux, des produits de la lutte des classes pourra soutenir la femme aliénée dans son effort vers la liberté. Mais, il est vrai si nous en croyons Amar Ouzegane, que l’Algérie n’a rien à voir avec la lutte des classes et qu’il n’y a dans ce pays que deux genres d’individus : les masses travailleuses installées au pouvoir en la personne des équipes gouvernementales, et la « bourgeoisie » vivante encore mais impuissante, et reléguée loin des leviers de commande ! Schéma intéressant mais qui pourrait ne pas résister à une analyse scientifique des plus élémentaires.

(Journal Combat 8 juin 1965)

09:45 | Lien permanent | Commentaires (0) | ![]() Facebook

Facebook

02/01/2012

André LAUDE, Pied-rouge en Algérie (3)

Une revanche

Certes, tout le monde n’était pas de l’avis du secrétaire général du parti. Le spectacle me fut donné à plusieurs reprises, dans le secret d’appartements, d’Algériens qui trouvaient dans l’acte d’absorber quelque nourriture ou boisson, avant le traditionnel signal du muezzin, annonçant la rupture du jeûne, une jouissance égale à celle que pût trouver chez nous un marquis de Sade, lorsqu’il blasphème et profane, dans son Dialogue entre un prêtre et un moribond, par exemple. Mais c’était là actes isolés, d’intellectuels, de bourgeois ou de militants évolués, d’une jeunesse qui appréhendait dans la révolution l’espoir de voir un vieux monde mené solennellement au tombeau au son des flûtes et des derboukas de la révolution. Rapport de l’islam et de l’homme algérien : certains, qui n’ont jamais mis les pieds en Algérie, qu’en songe, m’accuseront de m’attarder à des banalités, au lieu d’en venir à l’essentiel, qui est planification, socialisme, État ouvrier. Mais le jeu, dirons-nous, en vaut la chandelle car ne pas tenir compte de l’Islam, si l’on évoque les chances et les espoirs d’un socialisme algérien, serait commettre une grave faute et partir sur des bases erronées.

En effet, on ne saurait nier qu’à l’heure actuelle, l’Islam constitue un des freins les plus puissants à une évolution des masses vers une société socialiste. Je sais qu’une telle affirmation va à l’encontre de l’opinion de certaines têtes pensantes en Algérie, au premier rang desquels il convient de situer Amar Ouzegane, l’ancien premier ministre de l’Agriculture et actuel directeur de "Révolution Africaine" revue et corrigée depuis le départ de Mohammed Harbi. Dans cette publication, l’ancien secrétaire du Parti communiste algérien publie de vigoureux éditoriaux au long desquels il s’applique à démontrer que la vocation socialiste de l’Algérie et des algériens est toute entière explicable par le Coran, dont, si certains ont pu trahir dans le passé la lettre, afin de faire triompher certaines conceptions sociales, l’esprit demeure à la pointe de l’avant-garde. Il faut bien avouer que ce subtil distinguo n’est fait qu’au niveau d’un petit carré d’intellectuels qui vont chercher chez les promoteurs de la Renaissance (la nadha) islamique, et pour ce qui est de l’Algérie, chez les travaux des ulémas entraînés par l’exemple du cheikh Ben Badis, des preuves, qui selon eux justifieraient leurs théories. Pour ces intellectuels, il y a sans doute, plus ou moins volontairement ressenti, plus ou moins clairement énoncé, un désir obscur de revanche sur la pensée occidentale, de fonder l’esprit nouveau sur les bases qui renoueraient avec le passé.

La condition de colonisé qui n’a pas pris fin avec la proclamation de l’indépendance, ajoutée peut-être à la nostalgie de l’âge culturel du monde arabe, ce rejet de tout recours à la pensée socialiste « extérieure » telle qu’elle a été façonnée en Europe, sous prétexte de « spécificité algérienne », expliquent ce culte chez un Amar Ouzegane par exemple d’un Maghreb de rêves, d’un Maghreb de pâtres et de bergers, restitué dans sa pureté et sa blancheur originelle. Certes ce sont là des thèmes hautement valables du point de vue lyrisme et poésie, mais cela ne fait pas sérieux du point de vue idéologique et socialiste.

(Journal Combat 8 juin 1965)

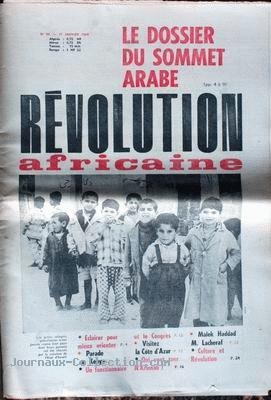

Révolution africaine

Numéro du 11 janvier 1964

09:17 | Lien permanent | Commentaires (0) | ![]() Facebook

Facebook