19/12/2011

André LAUDE, Pied-rouge en Algérie (1)

1960, 1961, 1962 : on parle de paix. De Gaulle qui a pris le pouvoir par un coup d’état sans violence, s’apprête à devenir l’ennemi N°1, des nostalgiques de la « grandeur française ». Le sang commence à recouvrir la sueur des burnous dans les rues algériennes. La paix est signée. Le déchaînement O.A.S. est écrasé. Ben Bella rentre en vainqueur dans la capitale d’où nous parviennent les You-You des femmes voilées.

Me voici démobilisé, moi, aussi comme soldat. Que vais-je devenir ? J’ai trop vécu la lutte des Algériens pour retourner à mon train-train quotidien, poétique et alimentaire, alors que tout va commencer là-bas, sous le soleil, au milieu des pierres. Car je ne doute pas de la révolution. Ce serait trop triste qu’un peuple ait combattu huit années pour s’arrêter à cette victoire. Tout se mêle dans ma tête : la barbe de Fidel Castro, les maquisards des Aurès, Zapata et Mao-Tsé-toung, les parfums de l’Arabie et la chair brune des femmes. Il faut que je parte. Le socialisme n’aura pas trop de bras, de bonnes volontés. Il me faudra trois mois pour trouver la bonne porte, faire mes adieux à mes amours, respirer une dernière fois l’air de Paris, caresser les berges de la Seine. Je suis dans un avion, la voix de l’hôtesse me parvient : « Nous commençons les manoeuvres d’atterrissage. – Attachez vos ceintures – Eteignez vos cigarettes. » Est-ce possible ? Non je ne rêve pas. « L’ancien » et le « nouveau monde » ne sont qu’à 1 h 30 l’un de l’autre. Le soleil perce les hublots, la mer est d’un bleu paisible, en dessous, loin, très loin, frangée d’écume. Des masses éblouissantes se détachent à l’horizon. Bonjour l’Afrique. Bonjour, de tout coeur.

Bonjour. Je suis jeune, jeune, jeune.

Un socialisme à l’abri du Coran*

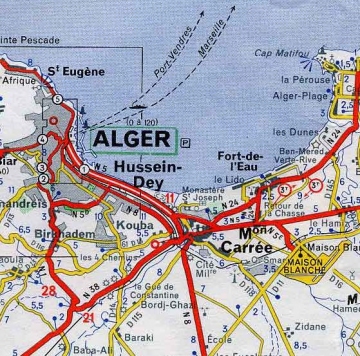

Etait-ce l’écho des chants révolutionnaires qui m’étaient parvenus de Cuba en marche sur la voie du socialisme. Etaient-ce les couleurs violentes de l’île du sucre en proie au travail intensif des hommes, enthousiastes et barbus et des jeunes femmes belles comme la révolution, s’engouffrant à perdre coeur dans l’énorme conflit, sans cesse approfondi, au sein duquel s’empoignent l’ancien et le nouveau ? Je fus quelque peu déçu en arrivant à Alger. L’aérodrome, qui ne s’appelle plus Maison Blanche, mais comme chaque intellectuel de gauche ne l’ignore pas Dar El-Beïda, est assez distant de la capitale. Dans l’euphorie de l’instant je décidai de mépriser l’autocar et d’emprunter un taxi. Quand j’écris, je « décidai » je ne dis pas tout à fait la vérité. Il conviendrait mieux d’avouer que je fus entraîner vers un taxi par un Algérien d’une trentaine d’années qui s’empara de mon léger bagage (trois ou quatre chemises, quelques paires de chaussettes, mes brouillons poétiques, des livres de Breton, d’Eluard, de Frantz Fanon etc.), sans presque me demander avis. Le chauffeur de taxi conduisait bien mais vite et nerveusement. J’allais devoir m’habituer à cette façon typiquement algérienne de conduire qui se solde par de perpétuels ennuis mécaniques et des accidents de la circulation mortels. Les embarras de Paris sont presque préférables aux embarras d’Alger.

Mon conducteur entama la discussion, m’interrogeant avec politesse et précaution. Quand il apprit les motifs qui m’avaient fait déserter la vieille Europe, il se dérida et nous nous tutoyâmes aussitôt. Il connaissait Paris un Paris bien particulier, pas celui de l’avenue de l’Opéra ou de la rue de la Paix, mais celui des taudis épars entre Pigalle et Stalingrad, somptueusement baptisés « chambres », le Paris du couvre-feu, des harkis et des ratonnades.

* Combat du 9 juin 1965

09:08 | Lien permanent | Commentaires (0) | ![]() Facebook

Facebook

Les commentaires sont fermés.