30/05/2009

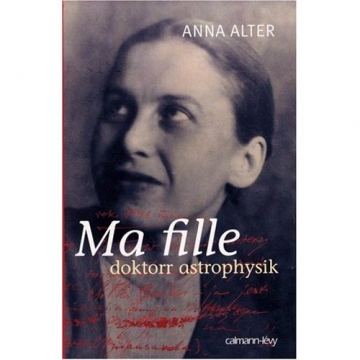

Longtemps, j’ai voulu écrire... (Anna ALTER)

J’ai commencé à écrire quand je suis devenue journaliste. J’en avais envie, je voulais le faire depuis bien plus longtemps mais je ne pouvais pas : c’était le domaine réservé de mon frère Christophe. Il était très doué, il avait un style classique, très travaillé. Enfant, j’étais très admirative, il savait faire des phrases avec des mots compliqués, montrer qu’il était fort en écriture. D’ailleurs, il avait toujours le premier prix de français.

J’en ai eu un moi aussi, en première, et j’ai dédicacé mon livre à ma professeure de l’époque. L’année suivante, en terminale, j’étais dernière… L’expérience a été si traumatisante que, depuis, je doute et me pose régulièrement la question : suis-je dans une phase « première » ? Ou « terminale » ? C’est pourquoi j’ai toujours besoin d’être entourée par des gens en qui j’ai confiance et qui me rassurent lorsque je leur donne à lire mon travail. Je suis très désarçonnée lorsqu’on me dit que c’est mauvais et je choisi mes lecteurs avec soin, de préférence parmi les bonnes copines qui savent prendre des gants.

J’ai donc laissé l’écriture à mon frère pour investir un autre territoire, celui des sciences. Je m’y sentais bien, il était à moi, rien qu’à moi et même si je ne pense pas avoir eu un don particulier pour les sciences, pas plus que pour l’écriture, mes efforts dans ce domaine donnaient rapidement de bons résultats. Je prenais plaisir aux sciences, un plaisir sensuel, et je suis devenue "doktorr astrophysik". Puis je suis partie en coopération en Algérie et, à mon retour, j’ai rompu avec elles. Je suis devenue journaliste. Avec, toujours, quelque part en moi, cette idée qu’un jour j’écrirais pour de vrai. Le journalisme aussi me demandait beaucoup d’efforts mais ce n’était pas un aboutissement, pas une vocation. J’ai fait des livres de journaliste par la suite, que je considère comme des gammes avant le « vrai » livre. Christophe me gênait et je n’ai pu écrire autre chose, ce dont j’avais envie, qu’après sa mort. J’ai pu alors braver l’interdit

Le roman, une réinvention du monde.

Je n’ai jamais eu envie d’inventer un personnage, parce que cela n’a aucune importance pour moi. Qu’il soit fictif ou réel, un personnage ne devient un personnage que par la manière dont il est raconté, grâce au relief que lui donne l’écriture. Ecrire est une interprétation de la réalité, et le roman commence dès qu’on a un regard sur les choses. Un grand romancier n’est pas nécessairement celui qui bâtit des intrigues, mais celui qui pose sur le monde, sur son monde, sur ces contemporains, sur lui-même, un regard particulier. Cela n’a rien à voir avec l’auto-fiction, le « moi-je », bien au contraire ; c’est un regard distancié.

Je vis ma vie à plat, et je lui donne du relief par l’écriture. Un relief biaisé, parce que je la vois à travers d’autres yeux que les miens : ceux d’une petite fille dans mon premier roman, d’une adolescente dans le second et d’une adulte dans le troisième, pas forcément celle que je suis maintenant. C’est de la réinvention plutôt que de l’invention. J’aime regarder les choses à distance, de très loin, puis relier entre eux des évènements qui n’ont peut-être aucun lien dans la réalité. Le monde est une voûte céleste piquetée d’étoiles que j’assemble les unes aux autres par la pensée pour former des constellations qui n’existent que pour moi. C’est cela, avoir un regard. Les données de la vie sont exceptionnelles, je n’ai pas besoin d’en rajouter de nouvelles avec mon pauvre cerveau. A moi de savoir faire partager.

…

Je ne regrette pas de l’avoir fait, même si c’est beaucoup d’énergie dépensée pour un résultat, en termes de ventes, assez médiocre. Mon livre n’est pas encore mort, il court toujours, deux ans après. Mais a-t-on vraiment envie de se vendre ? Pour moi, le plus important a été de pouvoir rencontrer des gens qui l’ont lu, l’ont aimé, sont en osmose avec lui. Puis il y a toujours l’espoir que le temps décante, que mon livre soit considéré comme « quelque chose » par rapport aux « riens » vendus à 300 000 exemplaires. Il est aujourd’hui plus facile de vendre du vent, mais ce n’est pas une raison pour faire du vent.

20:31 Publié dans 6-CONFRONTATION d'idées | Lien permanent | Commentaires (1) | ![]() Facebook

Facebook

24/05/2009

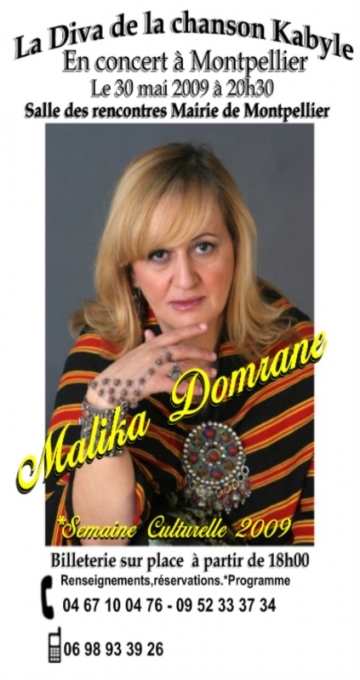

Malika DOMRANE à MONTPELLIER

07:56 Publié dans X-AGENDA | Lien permanent | Commentaires (0) | ![]() Facebook

Facebook

16/05/2009

Torture : Le péché originel (Georges APAP)

Ancien magistrat, Georges Apap est l’un des témoins de la thèse de Sylvie Thenot, " L’armée et la torture dans la guerre d’Algérie ". Né en 1926, licencié en droit de la faculté d’Alger, il est, en 1951, avocat à Philippeville. En pleine guerre, il se retrouve en 1957 juge d’instance à Ain Beïda, où il occupe de fait les fonctions de juge d’instruction et de procureur de la République. Après 1962, il retourne en Algérie comme coopérant au titre de l’aide technique.

C’est une opinion, fruit de toute cette expérience, qu’il livre ici.

" Philippeville porte aujourd’hui le beau nom de Skikda, héritage de la " Rusicada " romaine. Posé sur la mer au nord de Constantine, il rayonne sur une plaine fertile bordée à l’ouest par la petite Kabylie et ses chênes-lièges. Beaucoup de Français d’Algérie, dont je suis, considèrent, sans vouloir jouer les historiens, que la guerre d’Algérie a véritablement commencé dans ce cadre, le 20 août 1955. Confusément, intuitivement, ils ont senti que tout basculait vers quelque chose d’irrémédiable ce funeste samedi et les jours qui suivirent. À midi précis, éclatèrent de façon programmée et simultanée des émeutes sanglantes qui virent le massacre de nombreux Français, notamment à la mine d’El Halia où vivaient quelques familles isolées qui furent exterminées dans des conditions effroyables. Ces exactions entraînèrent dès le lendemain une répression aveugle, qui s’exerça contre certaines populations musulmanes, faisant des victimes dont on peut penser que la plupart, et peut-être aucune, n’étaient pour rien dans les émeutes de la veille.

Cela n’est qu’un constat, qui résume des faits vérifiables, et qui ne veut juger personne, mais surtout à travers lequel on ne veut pas prétendre que les exactions justifiaient les abus de la répression. Ils étaient injustifiables. Simplement, il eût fallu brider l’émotion et l’exaspération des militaires et les contraindre, au prix même de certaines impunités, à demeurer dans l’État de droit. Cela n’a pas été fait. Plus nombreux qu’on ne pense furent les Français d’Algérie à le déplorer, car ils savaient bien que les exécutions sommaires, collectives et arbitraires, contribuaient à distendre les liens qui s’étaient noués entre les deux communautés et ruinaient les chances qu’ils avaient de demeurer dans leur pays. Cette clairvoyance n’a pas été partagée par ceux qui avaient en charge le " maintien de l’ordre ", terminologie de l’époque pour une guerre qui n’osait pas dire son nom, terminologie qui, prise dans son sens intégral et précis, aurait dû justement inspirer le respect de la légalité.

Peu après ces faits, j’ai quitté Philippeville pour exercer les fonctions de juge dans une petite ville entre les Aurès et la frontière tunisienne. J’ai vu, là, d’autres horreurs perpétrées par les uns et les autres avec une brutalité comparable, et j’ai dans mes souvenirs la trace profonde de barbaries dont le récit pourrait meubler bien des pages. Mais il vient un moment où, sans perdre de vue leur dimension tragique, il faut considérer ces choses en prenant de la hauteur. Le débat d’aujourd’hui a pris naissance avec la dénonciation de la torture par douze personnes de haute stature morale. J’ai pour ces personnes le plus grand respect, et je voue à Germaine Tillion depuis toujours une profonde admiration. Je salue leur démarche. Mais je ne m’y associe pas, car je crains en effet qu’à stigmatiser la torture, on laisse entendre que, sans elle, la guerre eût été acceptable. Or la guerre, c’est le mal absolu, avec sa vigilante escorte de crimes. Il suffit, encore aujourd’hui, de regarder autour de soi.

Pourtant, dans l’état des choses de l’époque, la guerre était devenue inévitable, et il est vain de rechercher les responsabilités immédiates des uns ou des autres : à l’échelle de l’histoire, elles sont microscopiques. Car il y avait, en Algérie, deux légitimités qui s’affrontaient, irréductibles. Celle, d’abord, d’un peuple colonisé qui revendiquait le droit indiscutable de retrouver sa dignité dans l’indépendance. Celle, d’autre part, de Français issus d’une immigration européenne remontant à plusieurs générations et qui exigeaient avec un droit également incontestable de demeurer sur la terre où ils étaient nés et dans laquelle reposaient leurs ancêtres. Entre ces deux légitimités, il appartenait à l’autorité supérieure de l’État de trancher. L’une des deux devrait être sacrifiée à la paix. Ce fut la nôtre. Il m’a fallu longtemps pour comprendre que ce choix était le bon. En disant cela, je ne prétends pas m’exprimer au nom de tous les Français d’Algérie. Je sais que beaucoup partagent mon sentiment. Je sais aussi que d’autres ne se résigneront jamais. Je serai le dernier à leur jeter la pierre.

Pourtant, tout cela n’est pas arrivé par hasard. L’enchaînement des effets et des causes conduit à remonter dans le temps jusqu’à l’erreur initiale qui a pour moi la portée dramatique d’une sorte de péché originel : le débarquement des soldats français sur la plage de Sidi-Ferruch le 14 juin 1830. Reçu en son temps comme un titre de gloire, cet acte souffre d’un autre regard à la fin de ce siècle. Mais qui devrait être recherché comme coupable aujourd’hui ? Voilà pourquoi M. Jospin a bien raison de dire que ces événements relèvent désormais du domaine de l’histoire. Après plus de quarante ans, chacun, dans cette affaire, est porteur de sa propre vérité - le fellagha révolté, le politicien dépassé, le Français chassé de son pays, le harki maltraité d’un côté et injustement oublié de l’autre, le militaire répressif, et même aussi ce général qui revendique avec courage des actes d’une autre époque et d’un autre contexte.

Personne n’a le droit de juger personne. Quant à nous, prétendument rapatriés, la souffrance, comme une expiation, nous accompagnera jusqu’au bout, encore avivée par les nouvelles qui nous arrivent de notre malheureux pays. Mes enfants, heureusement, ne la connaîtront pas. Mes petits-enfants n’en entendront même pas parler. D’ailleurs, ils ont l’accent de Béziers, comme pour remercier ce pays de nous avoir accueillis. "

Georges APAP

Journal l'Humanité

Rubrique International

Édition du 5 janvier 2001

17:53 Publié dans 6-CONFRONTATION d'idées | Lien permanent | Commentaires (1) | ![]() Facebook

Facebook

05/05/2009

Malika DOMRANE à Saint-Etienne

07:55 Publié dans X-AGENDA | Lien permanent | Commentaires (0) | ![]() Facebook

Facebook